キッチンで出る生ゴミ、できるだけ臭わず、清潔に捨てたいですよね。

でも「新聞紙がない!」と困った経験はありませんか?

生ゴミの水分を吸ってくれる新聞紙は便利ですが、最近は購読していない家庭も増えています。

じゃあ、どうすればいいの?と思ったあなた、大丈夫!

実は、新聞紙がなくても臭いを抑えたり、水分をしっかり処理できる方法があるんです。

この記事では、新聞紙がない場合でも快適に生ゴミを捨てるアイデアを紹介します。

家にある意外なものを活用する方法や、ちょっとした工夫でゴミの臭いを防ぐコツまで、すぐに実践できるアイデアが満載!

この記事を読めば、新聞紙がなくても生ゴミを快適に処理できる方法が見つかります。

ぜひ試してみてください!

なぜ新聞紙が生ごみを捨てる際に効果的なのか?

新聞紙は、単なるゴミを包む紙ではなく、生ごみの水分を吸収し、臭いを抑え、腐敗を遅らせる効果を持つ優れた素材です。

実際に、多くの環境機関や研究機関でも、生ごみ処理における新聞紙の有効性が認められています。

水分の吸収

生ごみの約70~80%は水分で構成されており、これが腐敗や悪臭の主な原因となります。

腐敗が進むと、雑菌が増殖しやすくなり、臭いや虫の発生につながります。

新聞紙は、木材パルプから作られた繊維が絡み合った構造をしているため、非常に高い吸水性を持っています。

これにより、生ごみの余分な水分を吸収し、腐敗の進行を遅らせる効果があります。

平均含水率45% 生ごみの重さ100g→36.4g慣例改良法で扱かった生ごみを新聞紙に包み、カラットで3日間保管した場合で、生ごみの含水率は平均45%となったそうです。

引用元:生ごみリサイクル全国ネットワーク

消臭効果

生ごみの悪臭の主な原因は、腐敗の過程で発生するガス(硫化水素、アンモニア、メチルメルカプタンなど)です。

特に、魚や肉などのタンパク質が分解されると、強い異臭が発生します。

新聞紙には、炭素成分を含むインクが使用されており、これが臭いを吸着する効果を持っているとされています。

また、新聞紙は密閉性が高いため、生ごみの臭いを外に漏らしにくく、ゴミ箱や室内の悪臭を軽減する効果があります。

新聞紙に使用されているインクにはカーボンが含まれています。カーボンとはいわゆる炭のことで、炭には臭いの成分を吸い込んで取り去って(吸着して)消臭する効果があります。

引用元:ノロックス

新聞紙がない場合の代替方法

新聞紙がない場合でも、工夫次第で生ゴミの処理は行えます。

吸水性のある紙類や家庭にあるアイテムを活用すれば、水分や臭いをある程度まで抑えることが可能です。

チラシや広告紙の利用

| 項目 | おすすめ度 | 理由 |

|---|---|---|

| 手軽さ | どの家庭にもある紙を再利用できるため、特別な準備が不要。 | |

| 吸水性 | 新聞紙よりは劣るが、水分をある程度吸収できる。 | |

| 消臭効果 | 消臭成分がなく、臭い対策には不十分。 |

チラシや広告紙は、新聞紙と同様に紙製品であり、生ごみの水分を吸収する効果があります。

特に、表面が光沢のない紙は吸水性が高く、生ごみの水分をしっかりと吸い取ってくれます。

具体的な方法

| 方法 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 生ごみを包む | 1. チラシや広告紙を広げ、生ごみを中央に置く。 2. 水分を軽く切って包む。 3. 必要に応じてテープやひもで固定する。 | – 薄い紙は重ねると吸水性UP。 – 光沢紙よりも未加工の紙が適している。 |

| ② ゴミ箱の内袋として使用 | 1. チラシや広告紙を折りたたんで袋状にする。 2. ゴミ箱の内袋としてセットする。 3. その中に生ごみを捨てる。 | – 二重にすると水漏れ防止になる。 – 除湿効果があるが、消臭効果はほぼなし。 |

チラシや広告紙は、生ごみの水分を吸収するのにはある程度有効ですが、消臭効果は低めです。

やはり新聞紙の方が吸水・消臭ともに優れています。

臭い対策を強化するなら、クエン酸や重曹を併用すると効果的です。

ゴミ袋の中に、キッチンペーパーを敷き、水で薄めた酢を染み込ませると、酢で生ゴミの臭いを中和させることができます。

引用元:警視庁

食品の包装紙や袋で包む

| 項目 | おすすめ度 | 理由 |

|---|---|---|

| 手軽さ | 家庭にある袋を再利用でき、準備が簡単。 | |

| 吸水性 | 包装紙の種類によるが、新聞紙には劣る。 | |

| 消臭効果 | 密封性がある袋なら臭いをある程度抑えられるが、根本的な消臭効果は低い。 |

食品の包装紙や袋は、食品の保存に使用されているため、密封性や強度があり、生ゴミの臭いや水分をある程度防ぐことが可能です。

特に、チャック付きの袋や厚手の包装紙は、密封性が高く臭い漏れを防ぎやすいのが特徴です。

包装袋の密封性は臭い漏れを減少させるという効果が知られています。

具体的な方法

| 方法 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 生ごみを包む | 1. 食品包装紙を広げ、その中央に生ごみを置く。 2. 水分を軽く切ってからしっかり包む。 3. 必要に応じてテープやひもで固定する。 | – 包装紙が薄い場合は複数枚使用する。 – 水分を吸収しやすい紙を選ぶと効果的。 |

| ② チャック付き袋を再利用 | 1. 使用済みのチャック付き食品袋を軽く洗い乾かす。 2. 生ゴミをその袋に入れ、チャックをしっかり閉める。 | – 空気を抜いて密閉すると、臭い漏れが減る。 – 厚手の袋を選ぶと破損しにくい。 |

食品包装紙や袋は、完全に臭いを消すわけではありませんが、新聞紙が手元にない場合の代替えとして十分活用可能です。

また、臭い対策をさらに強化したい場合は、クエン酸や重曹を併用するとより効果的です

雑誌や古本の活用

| 項目 | おすすめ度 | 理由 |

|---|---|---|

| 手軽さ | 家庭にある雑誌や古本を再利用できるが、ページの加工が必要な場合もある。 | |

| 吸水性 | 紙質によっては吸水性が低い場合がある。 | |

| 消臭効果 | インク成分が少なく、消臭効果は低い。 |

雑誌や古本は、家庭にある紙媒体を再利用するという点で便利です。

一方で、雑誌は光沢加工があるページが多いため、水分を吸わない部分は使わないよう注意が必要です

具体的な方法

| 方法 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 雑誌や古本で生ごみを包む | 1. 古本や雑誌を選び、光沢のない紙のページを切り取る。 2. ページを広げ、生ごみを中央に置く。 3. 水分を軽く切ってから包み、必要ならテープで固定する。 | – 古本は新聞紙に近い素材が多く、吸水性が高い。 – 雑誌は光沢ページを避け、ザラザラした部分を選ぶ。 |

| ② ゴミ箱の内袋として使用 | 1. 古本や雑誌を折りたたみ、袋状に加工する。 2. ゴミ箱の内袋としてセットし、生ごみをその中に捨てる。 | – 二重にすると水分漏れ防止になる。 – 吸水性が低いページは補強材として使うと効果的。 |

雑誌は光沢のあるページが多いため、吸水性のあるページを選びましょう。

光沢紙は水をはじくため不適です。

キッチンペーパーやティッシュペーパーの使用

| 項目 | おすすめ度 | 理由 |

|---|---|---|

| 手軽さ | 家庭に常備されているため、特別な準備が不要。 | |

| 吸水性 | キッチンペーパーは特に吸水性が高く、生ごみの水分をしっかり吸収できる。 | |

| 消臭効果 | 臭いを吸収する効果はないため、消臭には別の対策が必要。 |

キッチンペーパーやティッシュペーパーは、高い吸水性を持つため、生ごみの水分をしっかり吸収し、袋の中の水溜まりやドリップを防ぐのに役立ちます。

特に、キッチンペーパーは丈夫な素材で作られているため、生ごみを包んだり、ゴミ袋の底に敷くことで、臭いや水分漏れを抑える効果があります。

具体的な方法

| 方法 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 生ごみを包む | 1. キッチンペーパーまたはティッシュペーパーを広げる。 2. 生ごみの水分を軽く切ってから中央に置く。 3. 紙でしっかり包み、必要ならテープで固定する。 | – キッチンペーパーの方が破れにくく、水分吸収力が高い。 – ティッシュペーパーを使う場合は2~3枚重ねると効果的。 |

| ② ゴミ袋の底に敷く | 1. キッチンペーパーを数枚重ね、ゴミ袋の底に敷く。 2. その上に生ごみを捨てる。 3. 汚れたら交換する。 | – 吸水性の高いキッチンペーパーを選ぶと効果的。 – ティッシュペーパーは破れやすいため、適量を敷く。 |

一方で、ティッシュペーパーは水に溶けやすく、長時間湿った状態にすると破れやすいため、適切な使い方をすることが重要です。

紙製のおむつやペットシーツの利用

| 項目 | おすすめ度 | 理由 |

|---|---|---|

| 手軽さ | 一般家庭に常備されているものではなく、特に紙おむつは持っていない人が多い。購入が必要になるため、手軽さは低い。 | |

| 吸水性 | 紙おむつやペットシーツは高い吸水性を持ち、水分をしっかり吸収できる。 | |

| 消臭効果 | 消臭成分を含む製品が多く、生ごみの臭いを軽減できる。 |

紙おむつやペットシーツは、吸水力や消臭効果に優れているため、生ごみの処理に役立ちます。

しかし、一般家庭には常備されていないため、「すぐに使える」という点では手軽さに欠けます。

具体的な方法

| 方法 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 生ごみを包む | 1. 使い捨ての紙おむつやペットシーツを広げる。 2. 生ごみの水分を軽く切り、中央に置く。 3. シーツやおむつで包み、必要ならテープで固定する。 | – 吸水性が高いため、水分の多い生ごみに適している。 – 消臭効果のある製品を選ぶと、臭い対策にもなる。 |

| ② ゴミ袋の底に敷く | 1. ペットシーツや紙おむつを開いてゴミ袋の底に敷く。 2. その上に生ごみを捨てる。 3. ゴミ袋を閉じる際にシーツを折り込むと、臭い漏れが抑えられる。 | – 二重にすると、より強力に水分を吸収できる。 – ゴミ箱全体の臭い対策としても効果的。 |

しかし、消臭効果は製品によって異なるため、すべてのペットシーツや紙おむつが高い消臭力を持つわけではない ことに注意が必要です。

消臭成分入りの製品を選ぶことで、より効果的に生ごみの臭いを抑えることができます。

なぜ生ごみの水分を切る必要があるのか?

生ごみの水分をしっかり切ることは、菌やカビの繁殖を抑え、悪臭の発生を防ぐために非常に効果的です。

- 腐敗が進みやすくなる → 水分が多いと雑菌が増殖しやすく、生ごみの分解が早まる。

- 悪臭が発生する → 水分が多いと腐敗臭が強くなり、ゴミ箱の中に充満する。

- 虫が寄りやすくなる → ゴミ袋内の水分と腐敗臭により、コバエやゴキブリが発生しやすくなる。

生ごみの水分が多いと、生ごみの中でタンパク質や脂質が分解されるスピードが加速し、異臭が強まります。

特に魚・肉・野菜くずなどは、水分と結びつくと発酵が進み、短時間で強烈な臭いを発生させます。

水分が多いと菌の繁殖スピードが速くなり、悪臭が強くなります。

引用:足立区役所

水分をしっかり切ることで、雑菌の繁殖・ガスの発生・腐敗の進行を抑えることができ、悪臭を防ぐことが可能 になります。

生ごみの腐敗や臭いを防ぐ工夫

生ゴミの臭いは、水分だけでなく、雑菌や腐敗が原因で発生します。

そこで、臭いを防ぐための工夫を取り入れることで、快適にゴミを処理できます。

これらの方法を活用することで、生ゴミの嫌な臭いを軽減することが可能です。

重曹やクエン酸を使う

生ごみの悪臭の主な原因は、腐敗によって発生するアンモニア(アルカリ性)や酸性の臭い成分です。

重曹とクエン酸は、それぞれ異なる性質を持ち、臭いの原因物質に作用します。

| 成分 | 作用 | 効果的な使い方 |

|---|---|---|

| 重曹(炭酸水素ナトリウム) | 腐敗集の酸性の臭いを中和し、湿気を吸収 | 生ごみにふりかける、ゴミ箱に置く |

| クエン酸 | 魚の生臭さのアンモニア臭(アルカリ性)を中和 | 水に溶かしてスプレーし、生ごみやゴミ箱に吹きかける |

臭いに応じて使い分けましょう。

重曹やクエン酸は、粉タイプのものはそのままふりかけ、スプレータイプのものは、生ごみに吹き付けるようにします。特に粉タイプの重曹は水分を吸収するため、菌やカビの抑制にもつながります。

引用元:Panasonic

塩を使う

生ごみの臭いを防ぐために、塩を活用する方法があります。

塩には浸透圧による脱水作用があり、生ごみに塩を振りかけることで水分が引き出され、腐敗の進行を遅らせる効果があります。

- 生ごみに塩を振りかける: 生ごみを捨てる際、適量の塩を全体にまんべんなく振りかけます。

- 水分が抜けるのを待つ: 塩を振りかけた生ごみは、しばらく置くことで水分が引き出されます。

- 通常の方法で廃棄: 水分が抜けた生ごみは、通常のゴミ処理方法で廃棄してください。

しかし、生ごみに塩水をかけると、逆に水分を増やしてしまい、腐敗を促進する可能性があるので注意してください。

塩を使うのも、生ゴミの臭いを減らすのに有効です。塩は浸透圧により脱水作用があり、生ゴミの腐敗を遅らせる効果があります。

引用元:ニッコー株式会社

冷凍庫で保管する

生ゴミを冷凍することで、腐敗や臭いの発生を防ぐことができます。

特に、生ゴミの収集日まで日数がある場合に効果的です。

- 生ゴミを小分けにする: 生ゴミが出たら、適切なサイズのビニール袋や密閉できる容器に入れます。

- 密閉する: 袋や容器の口をしっかり閉じて、臭いや液漏れを防ぎます。

- 冷凍庫に入れる: 密閉した生ゴミを冷凍庫に入れ、ゴミ収集日まで保管します。

冷凍庫の容量に限りがあるため、生ゴミの量や他の食品との兼ね合いを考慮してスペースを確保しましょう。

冷蔵庫の中は温度も湿度も低いため、臭いを誘引する高温・多湿をシャットアウトし、雑菌を寄せ付けないのです。

引用元:ウェザーニュース

もっとラクに処理する方法はある?生ゴミ処理機という選択

生ゴミの処理をより簡単にしたい場合、生ゴミ処理機の導入が有効です。

生ごみ処理機とは、家庭から出る生ごみを減量・処理するための家電です。

主に「乾燥式」「バイオ式」「ハイブリッド式」の3種類があります。

生ごみ処理機の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特徴 | 生ごみを減量・分解し、臭いや虫の発生を抑える機器。乾燥式・バイオ式・ハイブリッド式など種類があり、処理方法が異なる。 |

| メリット | – 生ごみの量を削減し、ごみ出しの負担を軽減できる。 – 臭いや害虫の発生を抑えるため、衛生的な環境を維持できる。 – 堆肥化できるタイプもあり、リサイクルや環境負荷の低減につながる。 |

| デメリット | – 初期費用がかかり、電気代やメンテナンスなどの維持費が発生する場合がある。 – 設置スペースが必要で、機種によっては屋外設置が求められる。 – 処理時間がかかることがあり、手間がかかることもある。 |

生ごみ処理機は、ごみの減量や臭い・害虫対策に役立ち、衛生的な環境を維持できる点が大きな利点です。

特に堆肥化できるタイプは環境負荷の低減にもつながります。

一方で、初期費用やランニングコスト、設置スペースの確保が必要で、処理に時間がかかることもあるため、家庭の状況に合わせた選択が重要です。

生ごみ処理機の種類

| 種類 | 処理方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 高温で水分を蒸発させ、生ごみの体積を減らす | – 生ごみの量を最大90%削減可能 – 臭いの発生を大幅に抑えられる – 室内に設置できるコンパクトなモデルが多い | – 電気代がかかる – 処理に数時間~半日かかる – 処理後のごみはゴミとして廃棄する必要がある |

| バイオ式 | 微生物の働きで生ごみを分解し、堆肥化 | – 生ごみを完全に分解できる – 電気代がほとんどかからない – 堆肥として再利用可能 | – 設置スペースが必要(屋外推奨) – 定期的なメンテナンスが必要 – 油分の多い生ごみは分解に時間がかかる |

| ハイブリッド式 | 乾燥と微生物分解を組み合わせて処理 | – 乾燥と分解の長所を組み合わせ、処理効率が高い – 臭いを抑えつつ、堆肥化も可能 – 幅広い生ごみに対応 | – 乾燥・分解の両方の工程があるため、処理時間が長くなることがある – 定期的なメンテナンスが必要 |

生ごみ処理機には乾燥式・バイオ式・ハイブリッド式の3種類があります。

乾燥式は高温で水分を蒸発させて量を減らし、臭いを抑えるのが特徴ですが、電気代がかかります。

バイオ式は微生物で分解し堆肥化できますが、屋外設置やメンテナンスが必要です。

ハイブリッド式は乾燥と分解を組み合わせ、幅広い生ごみに対応しますが、処理時間が長くなることもあります。

生ごみ処理機おすすめ3選

| 商品名 | 公式サイト | 処理方式 | 本体サイズ (幅×奥行×高さ) | 消費電力 | 電気代目安 | 処理容量 | 処理時間 | 運転音 | 本体価格(税込) | クーポン | 消耗品費用 | 消耗品の交換頻度 | 設置場所 | 対応できるごみ類 | 対応できないごみ類 | お手入れ | 処理後のゴミの状態 | メーカー保証機関 | 機能 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ルーフェン (loofen) | 詳細はこちら | 乾燥式(温風空気循環乾燥方式) | 27×27.5×35 cm | 50~130W | 約20円、日 | 最大1kg、日 (5L) | 1~8時間 | 約30dB | 66,000円 ※スモーキーグレーは+3,960円 | クーポンコード入力で10,000円OFF | フィルター: 3,388円、2個 | 3ヶ月~6ヶ月 | 室内 | 貝殻・甲殻類のカラ、筍どの固い皮、柑橘類、大きな魚や肉の骨、梅干しなどの固い種、ビニール・紙くず | 火種が残っているもの、熱いもの、小麦粉などの粉体類、化学物質、引火性の物質、着火剤 | バスケットの清掃(食洗器での洗浄も可能) 活性炭フィルターの交換(3~6ヶ月に1回の交換が推奨) | 乾燥して軽量化 | 1年 | AI電力調整機能 |

パリパリキュー (PPC-11) | 詳細はこちら | 乾燥式 | 23×27×27 cm | 300W | <パリパリモード> 約33~52円、日 <ソフトモード> 約19~26円、日 | <パリパリモード> 約500g~約1,000g、日 <ソフトモード> 約300g~約500g、日 | <パリパリモード> 約7時間30分~約10時間40分 <ソフトモード> 約11時間30分~約15時間20分 | 約36dB | 49,500円 | 本体価格15%OFF | フィルター:6,270円、2個 | 4ヶ月~9ヶ月 | 室内 | ご飯・めん類、野菜・果物くず、茶がら、肉類・魚類、その他、一般的に人が食べられる食材・調理物 | 油等を含んだキッチンペーパーやティッシュ、布類、小麦粉などの粉類、油類、石油類、アルコール類 火薬、薬品類、マッチ、ライター | バスケットの清掃 脱臭フィルターの交換(4~9ヶ月に1回の交換が推奨) | 乾燥して軽量化 | 1年 公式サイトからの購入で3年 | 予約タイマー機能 自動停止機能 |

ナクスル (NAXLU) | 詳細はこちら | ハイブリッド式 | 38.5×43×58 cm | 60W | 約27~40円、日 | 1~1.5kg、日 | 24時間 (全自動) | 30dB以下 | 139,700円 | ナクスル公式通販限定で37,000円OFF | UVランプ:16,500円)1本 カーボンフィルター:7,018円、2本 バイオ材: 8,800円 | UVランプ:1年~2年 カーボンフィルター:公式サイトに具体的な交換時期や頻度について記載なし。 バイオ材:適切に使用すれば定期的な交換は不要(使用不能時のみ) | 室内 ※雨晒しでなければ室外の設置は可能 | 生ゴミ、ペットのフン、人間が消化可能なもの | 柑橘類全般、大きな種子、豚骨、牛骨、手羽元、貝殻類、プラスチック類、金属類、ガラス類、木材、紙類・布類 生分解性プラスチック、廃油 | フィルターの掃除(雑巾で拭くか、洗って乾かす) UVライトの交換(1~2年に1回の交換が推奨) | バイオ分解後の堆肥化 | 1年 | 全自動処理機能 |

電気代を抑えてコスパ重視ならルーフェン!

| 項目 | ルーフェン |

|---|---|

| 型番 | SLW01 |

| 本体価格 | 66,000円 ※スモーキーグレーは+3,960円 |

| 維持費 | 活性炭フィルター (3~6ヶ月に1回) 3,388円、2個 |

| 処理方式 | 乾燥式(温風空気循環乾燥方式) |

| サイズ 幅×奥行×高さ | 27×27.5×35(cm) ※フィルター込み:27×38×35(cm) |

| 消費電力 | 約90W、日 |

| 電気代目安 | 約20円、日 |

| 運転音量 | 30db |

| 最大処理容量 | 1kg/日 |

| 処理時間 | 1~8時間 |

| 脱臭方式 | 自立式活性炭脱臭フィルター方式 |

| 重さ | 6kg |

| 対応できるごみ類 | <乾燥処理できるもの> 一般的に人が食べられる食材 残飯 野菜、果物のくず 肉類、魚類 <乾燥しにくいもの> 水分が多い野菜・果物 カレー、シチューなどのペースト状のもの 丸ごとの野菜など大きなもの お菓子、揚げ物など油分や糖分を多く含むもの <注意が必要なもの> 茶殻、コーヒーがらなどはペーパーで包んで飛び散らないようにする |

| 対応できないごみ類 | 石油、アルコールなどの引火性物質 火薬、薬品類 小麦粉などの粉体類 マッチ、ライターなど着火類 熱いもの、火種が残っているもの |

| 販売実績 | 120万台以上 |

| 助成金 | 対象 |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら |

- 低消費電力(約90W/日、電気代約20円)で、経済的に運用可能。

- 最大1kg/日の処理能力があり、一般家庭の生ごみ処理に十分対応できる。

- 30dBの静音設計で、夜間やマンションでも安心して使用できる。

- 多くの生ごみに対応(残飯・野菜くず・肉類・魚類など)し、使い勝手が良い。

- 販売実績120万台以上の人気モデルで、信頼性が高い。

ルーフェンは1kg/日まで処理可能な高性能な乾燥式生ごみ処理機で、低消費電力(約90W/日)かつ静音設計(30dB)のため、経済的で使いやすいのが特徴です。

活性炭フィルターによる脱臭機能があり、臭いを抑えながらスムーズに処理できる点も魅力です。

また、販売実績120万台以上と多くのユーザーに支持されており、助成金の対象となる自治体もあるため、導入のハードルが低い点もメリットです。

コンパクトな生ごみ処理機を探しているならパリパリキュー!

| 項目 | パリパリキュー |

|---|---|

| 型番 | PPC-11 |

| 本体価格 | 49,500円 |

| 維持費 | 脱臭フィルター (4~9ヶ月に1回) 6,270円、2個 |

| 処理方式 | 乾燥式 |

| サイズ 幅×奥行×高さ | 23×27×27(cm) |

| 消費電力 | 約300W、日 |

| 電気代目安 | <パリパリモード> 約33~52円、日 <ソフトモード> 約19~26円、日 |

| 運転音量 | 36db |

| 最大処理容量 | <パリパリモード> 約500g~約1,000g/日 <ソフトモード> 約300g~約500g/日 |

| 処理時間 | <パリパリモード> 約7時間30分~約10時間40分 <ソフトモード> 約11時間30分~約15時間20分 |

| 脱臭方式 | 活性炭脱臭フィルター方式 |

| 重さ | 4.1kg |

| 対応できるごみ類 | <乾燥しやすいもの> ご飯・麺類 小さく切られた野菜や果物の皮 野菜くず、果物くず <乾燥しにくいもの> 水分が多い野菜・果物 カレー、シチューなどのペースト状のもの 丸ごとの野菜など大きなもの お菓子、揚げ物など糖分を多く含むもの 肉類、魚類、揚げ物など油分を多く含むもの |

| 対応できないごみ類 | 油分を含んだキッチンペーパーやティッシュ、布類 小麦粉などの粉体類 石油、アルコールなどの引火性物質 火薬、薬品類 マッチ、ライターなど着火類 |

| 販売実績 | 30万台以上 |

| 助成金 | 対象 |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら |

- 2つの処理モード(パリパリモード・ソフトモード) で、ごみの種類に合わせた処理が可能。

- コンパクト設計(23×27×27cm・4.1kg) で、キッチンやリビングにも置きやすい。

- 最大1kg/日(パリパリモード)処理可能 で、家庭の生ごみをしっかり減量。

- 販売実績30万台以上 の人気モデルで、多くの家庭に導入実績あり。

- 活性炭フィルターによる脱臭機能 で、嫌な臭いを抑えながら処理できる。

パリパリキューは、2種類のモードを搭載し、生ごみの種類に応じた適切な処理が可能です。

コンパクトな設計で置き場所を選ばず、処理後はパリパリに乾燥するため、ごみの軽量化にも貢献します。

活性炭フィルターによる脱臭機能付きで臭いを抑えながら使用できます。

生ごみ+ペットのフンをまとめて処理したいならナクスル!

| 項目 | ナクスル |

|---|---|

| 型番 | FD-015M |

| 本体価格 | 139,700円 |

| 維持費 | <UVランプ> (1~2年に1回) 16,500円、1本 <カーボンフィルター> ※公式サイトに具体的な交換時期や頻度について記載なし。 7,018円、2本 <バイオ材> バイオ材は、適切に使用すれば定期的な交換は不要(使用不能時のみ) バイオ材:8,800円 |

| 処理方式 | ハイブリッド式(乾燥式+バイオ式) |

| サイズ 幅×奥行×高さ | 38.5×43×58 cm |

| 消費電力 | 60W |

| 電気代目安 | 約27~40円、日 |

| 運転音量 | 30db以下(17.3db~23.2db) |

| 最大処理容量 | 1~1.5kg/日 |

| 処理時間 | 24時間(全自動) |

| 脱臭方式 | ハイブリッド脱臭システム |

| 重さ | 18kg(バイオ材含む) |

| 対応できるごみ類 | 野菜・果物の皮や芯(玉ねぎ、キャベツ、トマト、ナス) 小さな種子(スイカの種、かぼちゃの種) 魚の骨や頭(30cm以上は割る) ご飯、パン、麺類 肉類・魚介類(生肉、エビの殻、イカ) 卵の殻 ペットの糞(投与後1~2週間は避ける) ペースト状食品(具材のみ対応) <注意が必要なもの> 異音が出るもの(かぼちゃの種、とうもろこしの芯・皮、そら豆・枝豆の皮) 分解しにくいもの(茶殻、コーヒーがら) |

| 対応できないごみ類 | 柑橘類全般(オレンジ、レモンなど) 大きな種子(桃、アボカド) 大きな骨(豚骨、牛骨) 貝殻類(牡蠣、ホタテ) プラスチック類 金属類 ガラス類 木材 紙類・布類 生分解性プラスチック 廃油 |

| 販売実績 | 15万台以上 |

| 助成金 | 対象 |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら |

- ハイブリッド式(乾燥+バイオ) で、生ごみをしっかり分解・堆肥化できる。

- 全自動処理(24時間) で、手間なく生ごみを処理できる。

- 低消費電力(60W)&静音設計(17.3~23.2dB) で、省エネ&静かに使える。

- ペットの糞も処理可能 で、幅広い生ごみに対応。

- バイオ材は適切に使えば交換不要 で、ランニングコストを抑えられる。

ナクスルは乾燥とバイオ分解を組み合わせたハイブリッド式で、生ごみをしっかり処理し、堆肥化できるのが特徴です。

全自動処理(24時間) により手間をかけずに運用でき、低消費電力(60W)&静音設計(17.3~23.2dB) で環境にも優しい設計です。

魚の骨やペットの糞にも対応し、バイオ材は適切に使用すれば交換不要 なので、長期的にコストを抑えながら使えます。

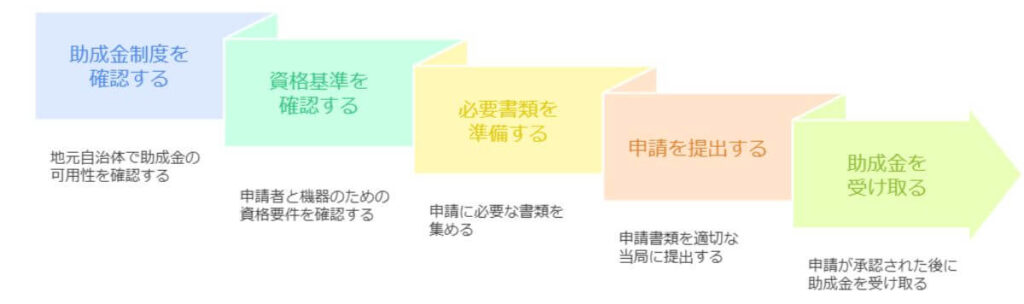

生ゴミ処理機の助成金で家計の負担を減らす

生ごみ処理機の助成金制度は、家庭から出る生ごみを減らし環境を守るために、多くの自治体で行われています。

購入費用の一部を負担してもらえる制度で、支援額や条件は市町村ごとに異なります。

申請には、必要な書類を揃えて手続きを行う必要があります。

詳しくはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。

助成金の対象者、条件、必要書類

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 |

|

| 条件 |

|

| 必要書類 |

|

助成金を受けられる対象者には、自治体内に住んでいることや税金を滞納していないことが求められます。

また、処理機を自宅で使用することや購入後1年以内に申請する必要があります。

申請には自治体指定の書類や領収書が必要なので、購入時に保管しておくことが大切です。

詳しくはお住いの自治体の窓口やホームページで確認してください!

助成金の例【東京都・江東区】

東京都江東区の生ごみ処理機助成金の例をまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 |

|

| 条件 |

|

| 助成金額 |

|

| 申請方法 |

|

助成金の対象となるのは、江東区内に住居を有し、過去3年以内に同様の助成を受けていない方です。

購入後6か月以内に申請が必要で、助成金額は購入金額(税込)の2分の1(上限2万円)です。

ただし、付属品や送料、設置費用などは助成対象外となります。

申請時には、申請書や領収書、区内居住を証明する書類を提出する必要があります。

生ごみ処理機 助成金の申請方法

まず、各自治体によって助成金の有無や内容が異なるため、以下の方法で確認しましょう。

- 自治体の公式ウェブサイトを確認

- 市役所や区役所に直接問い合わせる

助成金を受け取るためには、以下の一般的な条件を満たす必要があります。

- 居住要件:申請者がその自治体内に住民登録をしており、実際に居住していること

- 対象機器:電気式や非電気式など、助成の対象となる生ごみ処理機の種類

- 申請期限:購入後一定期間内(例: 6か月以内)に申請が必要

- その他の条件::市税の滞納がないことや、過去に同様の助成を受けていないことなど

申請には以下の書類が一般的に必要です。

- 申請書:自治体指定の申請書。公式ウェブサイトからダウンロードできる場合がある

- 領収書:購入者名、購入店、購入日、購入品名、購入金額が記載されたもの

- 保証書または取扱説明書の写し:製品名称や型番が記載された部分のコピー

- その他:本人確認書類(免許証、保険証など)のコピーや、振込先口座の情報

必要書類を揃えたら、以下の手順で申請します。

- 提出方法:郵送または窓口での提出が一般的。自治体によってはオンライン申請に対応している場合もある

- 申請後の流れ:申請が受理されると、審査の後、指定の銀行口座に助成金が振り込まれる。振込までに1〜2か月程度かかることが多い

生ごみ処理機の助成金申請は、自治体によって条件が異なりますが、基本的には購入後の領収書や申請書などの書類を提出し、助成金の対象機器であることを確認します。

金額は自治体ごとに上限が決まっており、購入費の一部を補助する仕組みです。

申請期限や条件を必ず事前に確認し、不明点があれば自治体の窓口で相談するとスムーズに手続きが進みます。

新聞紙がない場合の代替方法FAQ

- なぜ新聞紙は生ごみの処理に適しているのですか?

-

新聞紙は高い吸水性を持ち、生ごみの水分を吸収して腐敗を遅らせる効果があります。また、新聞紙のインクにはカーボンが含まれており、臭いを吸着する働きがあるため、消臭効果も期待できます。

- 新聞紙がない場合、代わりに使えるものはありますか?

-

新聞紙がない場合、チラシや広告紙、食品の包装紙、キッチンペーパー、紙製のおむつやペットシーツなどを代用できます。特に吸水性の高いキッチンペーパーやペットシーツは、水分対策に効果的です。

- 生ごみの水分をしっかり切る必要があるのはなぜですか?

-

生ごみの水分が多いと腐敗が進みやすくなり、雑菌が繁殖し、悪臭や虫の発生につながります。水分を切ることで、臭いを抑え、衛生的にごみを処理することができます。

- 生ごみの臭いを防ぐ方法はありますか?

-

重曹やクエン酸をふりかける、塩を使って水分を抜く、冷凍庫で保管するなどの方法で、生ごみの臭いを防ぐことができます。また、ゴミ袋の底にキッチンペーパーを敷いたり、消臭効果のある袋を使用するのも有効です。

- 生ごみ処理をもっと楽にする方法はありますか?

-

生ごみ処理機を活用すると、簡単に生ごみを処理できます。乾燥式、バイオ式、ハイブリッド式などの種類があり、家庭の状況に応じて選ぶことができます。特に乾燥式は手軽に使え、臭いを抑える効果が高いのが特徴です。

新聞紙がなくても大丈夫!生ゴミの臭いと水分を防ぐ実践アイデアまとめ

- 新聞紙の代わりにチラシや広告紙を使う

- 食品の包装紙や袋を再利用する

- キッチンペーパーやティッシュで吸水する

- ペットシーツや紙おむつを活用する

- 重曹やクエン酸で臭いを防ぐ

新聞紙がないと生ゴミの処理に困る…そんな悩みも、身近なものを活用すれば解決できます。

チラシや広告紙で水分を吸収し、食品の包装紙や袋を再利用して密封するだけでも、かなりの臭い対策になります。

さらに、キッチンペーパーやペットシーツのような高吸収素材を取り入れれば、水分をぐんぐん吸い取ってくれるので、ゴミ袋の底が汚れるのを防げます。

加えて、重曹やクエン酸を活用すれば、臭いの元を化学的に分解し、より快適な環境を保つことができます。

生ゴミの処理はちょっとした工夫で劇的に改善できます。

毎日のゴミ捨てを快適にするために、ぜひ今回紹介した方法を試してみてください!